ムーアの法則は、テクノロジー産業やハイテクマーケティングを語るうえで不可欠な経験則です。この記事では、その本質的な意味や技術的背景、ビジネス現場での活用事例、そして最新動向や今後の展望まで、より深く掘り下げて解説します。

ムーアの法則とは何か?

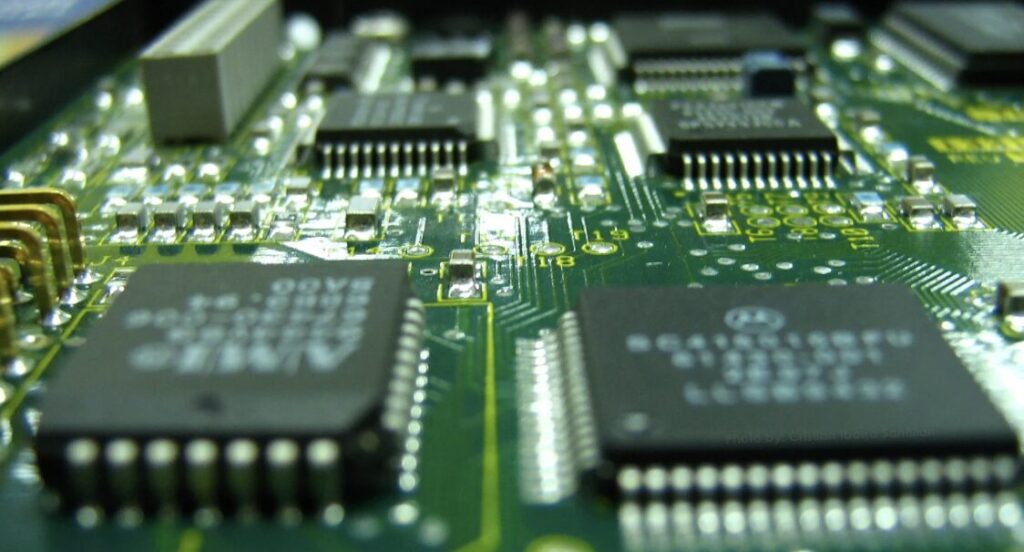

ムーアの法則は、インテル創業者ゴードン・ムーアが1965年に発表した半導体集積回路の発展に関する経験則です。

「半導体の集積率(=同じ面積の半導体ウェハー上に搭載できるトランジスタ数)は18~24ヶ月ごとに2倍になる」という内容で、この法則は半導体技術の進化のスピードを象徴するものとして、半世紀以上にわたり業界の指標となってきました。

ムーア自身は当初「毎年2倍」と予測しましたが、1975年に「2年で2倍」に修正しています。

この法則は単なる理論ではなく、実際に半導体メーカーやIT企業の製品開発・市場予測の基準として使われてきました。

ムーアの法則の技術的な意味

ムーアの法則が指す「集積率」とは、半導体チップ上に搭載できるトランジスタ数のことです。

技術の進歩によってトランジスタが微細化され、同じ面積でもより多くの素子を詰め込めるようになりました。

この集積率の向上は、単なる「小型化」や「高性能化」だけでなく、「低コスト化」「省電力化」「高機能化」など、私たちの生活や産業全体に大きな恩恵をもたらしてきました。

たとえば、かつて部屋一杯に広がっていたコンピュータが、今やスマートフォンやウェアラブルデバイスに収まるようになったのは、ムーアの法則がもたらした技術革新の賜物です。

半導体の進化とムーアの法則

半導体は、電気を通す「導体」と通さない「絶縁体」の中間の性質を持つ物質で、現代の電子機器の基幹部品です。

エアコンや自動車、パソコンやスマートフォンなど、あらゆる精密機器の頭脳として半導体が使われています。

ムーアの法則によって半導体の集積率が上がると、IC(集積回路)はより小型化され、同じスペースでより多くの処理が可能になります。

これにより、パソコンやスマートフォンの性能が飛躍的に向上しつつ、価格も下がるという現象が長年続いてきました。

ムーアの法則がもたらす「性能向上」と「コスト低減」

ムーアの法則が示唆するのは、性能の向上とコストの低減が同時に進むという、他の産業では考えられないほどの進化のスピードです。

たとえば、パソコンやスマートフォンに搭載されるCPU(中央演算処理装置)の性能は、18〜24ヶ月ごとに2倍になるペースで進化してきました。

同時に、同じ性能の半導体を製造するコストは半分になり、結果として私たち消費者は「より高性能な製品を、より安く」手に入れられるようになりました。

この現象は、たとえば自動車のエンジン性能が2年ごとに2倍になるようなもので、他の産業と比べても驚異的な成長速度だと言えるでしょう。

ムーアの法則の具体例

ムーアの法則の現実的な恩恵は、私たちが日々使うデジタル機器に如実に現れています。

たとえば、2000年代初頭のパソコンと比べて、2020年代のパソコンやスマートフォンは、同じ価格帯でも処理速度やメモリ容量、グラフィック性能などが数十倍〜数百倍に向上しています。

また、かつては高額だった高性能CPUも、ムーアの法則に従ってコストが下がり、一般消費者でも手の届く価格で入手できるようになりました。

ムーアの法則の修正と限界

ムーアの法則は1965年に「18ヶ月で2倍」として提唱されましたが、1975年には「24ヶ月で2倍」と修正されています。

この違いは、半導体の微細化技術や製造プロセスの進化スピードが、時代や技術的課題によって変動するためです。

また、近年は「ムーアの法則の終焉」や「限界説」も語られるようになりました。

半導体の微細化が物理的・経済的な壁に直面し、従来のペースでの進化が難しくなっているためです。

ムーアの法則の現場活用

ムーアの法則は単なる技術的経験則にとどまらず、ハイテク業界のマーケティングや経営戦略においても極めて重要な指標となっています。

たとえば、半導体メーカーやIT企業は、製品開発や市場投入のタイミング、価格戦略をムーアの法則に基づいて設計します。「2年後には同じ価格で2倍の性能が実現できる」ことを前提に、製品ライフサイクルや競合分析を行うのです。

また、消費者向けのマーケティングでも、「今買うべきか、もう少し待つべきか」といった購買判断の材料として、ムーアの法則を意識するユーザーも増えています。

ムーアの法則の限界と次世代テクノロジー

2020年代に入り、ムーアの法則の限界が現実味を帯びてきています。

トランジスタの微細化が物理的な限界に近づき、従来のシリコン技術だけでは「2年で2倍」の進化を維持するのが難しくなってきたためです。

その一方で、半導体業界では「3D集積技術」「チップレット設計」「量子コンピュータ」「新素材(カーボンナノチューブなど)」といった新しいアプローチが研究・実用化されています。

これにより、ムーアの法則の精神を継承しつつ、これまでにない形で性能向上やコスト低減を実現しようとする動きが加速しています。

ムーアの法則と他業界の技術進化の比較

ムーアの法則がいかに特異な現象であるかは、他業界の進化と比較すると一層明らかです。

たとえば、自動車のエンジン性能や燃費は2〜3年で数%向上すれば高評価とされますが、半導体は1年半〜2年で2倍という「指数関数的成長」を続けてきました。

この違いを理解していないと、ハイテク業界のマーケティング戦略やビジネスモデル設計で致命的なミスを招くリスクがあります。

たとえば、製品の陳腐化スピードや価格競争の激化、イノベーションのサイクルが他業界と比べて極端に早いことを前提に、戦略を立てる必要があります。

ムーアの法則の社会的・経済的インパクト

ムーアの法則は、単なる技術進化の指標にとどまらず、社会や経済にも大きなインパクトを与えてきました。

パソコンやスマートフォンの普及、IoTやAIの進化、クラウドサービスの拡大、さらには自動運転やスマートシティなど、現代社会のデジタル化はムーアの法則の恩恵を受けています。

また、半導体産業のグローバル競争や、各国の産業政策・安全保障戦略にもムーアの法則が深く関わっています。

半導体の進化が止まれば、デジタル経済全体の成長が鈍化するという危機感から、世界中で次世代半導体技術への投資や研究開発が加速しています。

まとめ

ムーアの法則は、半導体産業やテクノロジー業界における「進化のスピード」を象徴する経験則です。

パソコンやスマートフォン、IoT機器など、私たちの生活を支えるデジタル製品の進化は、この法則に支えられてきました。

マーケティングや経営の現場では、ムーアの法則を理解することで、製品開発や市場予測、価格戦略などにおいて致命的なミスを防ぐことができます。

今後も技術革新が続く限り、ムーアの法則は「未来を読むための羅針盤」として、多くのビジネスパーソンやマーケターにとって不可欠な知識となるでしょう。

「テクノロジーは指数関数的に進化する」――この事実を知ることが、現代のマーケティング戦略の第一歩です。

コメント