現代のビジネス環境において、従来の堅苦しい研修や教育方法だけでは人材育成に限界があることをご存知でしょうか。「遊びながら学ぶ」という教育アプローチが、企業研修や人材開発の現場で革命的な効果を生み出しています。特に、コロナ禍以降のハイブリッドワーク環境下では、従業員のエンゲージメント維持と効果的な学習体験の提供が経営課題となっています。

本記事では、「遊びながら学ぶ」教育法の企業導入メリットから、ビジネスパーソン向け自己啓発テクニック、チームビルディング手法、さらには組織文化構築や最新デジタル研修プログラムまで、幅広く解説いたします。実践的な事例と具体的な導入方法をご紹介することで、御社の人材育成戦略に即座に活用いただける内容となっております。

経営者の方々、人事責任者の方々、そして自己成長を目指すビジネスパーソンにとって、新たな学びの扉を開く内容です。楽しみながら効果的に学ぶという、一見矛盾するようで実は理想的なアプローチを、ぜひ最後までお読みください。

“遊びながら学ぶ”教育法が注目される理由と企業研修への応用方法

「遊びながら学ぶ」教育法、いわゆるゲーミフィケーションが教育現場だけでなく、企業研修の世界でも急速に広がっています。この手法が注目される背景には、従来の一方通行型の学習方法に比べて、記憶の定着率が格段に高いというデータがあります。実際、ゲーム要素を取り入れた学習では記憶の定着率が約75%に達するのに対し、従来の講義形式では20〜30%程度にとどまるというリサーチ結果も出ています。

この手法の最大の強みは「内発的動機付け」を促進する点です。ポイント獲得やランキング表示などの要素が、学習者の競争心や達成感を刺激し、自発的な学びへとつながります。また、失敗しても何度でもチャレンジできる安全な環境が、リスクを恐れない挑戦的な姿勢を育みます。

企業研修への応用方法としては、まず現場で必要なスキルを明確にし、それらを段階的に習得できるようなミッション設計が効果的です。また、チーム対抗形式の要素を取り入れることで、コミュニケーション能力やリーダーシップの向上も同時に図れます。

ただし導入の際には、単なる「楽しいだけ」の活動にならないよう、明確な学習目標と評価基準を設定することが重要です。また、全ての学習者に同じアプローチが効果的とは限らないため、従来型の研修と組み合わせたブレンド型の設計も検討すべきでしょう。

教育のデジタル化が進む今、「遊びながら学ぶ」という方法論は、次世代の人材育成の核となる可能性を秘めています。特に記憶の定着と実践的なスキル習得を両立させる点で、今後も企業研修の現場での活用が広がっていくでしょう。

ビジネスパーソンのための”遊びながら学ぶ”自己啓発テクニック5選

忙しいビジネスパーソンにとって、自己啓発は必要だと分かっていても、時間確保が難しいのが現実です。しかし、「学び」と「遊び」を組み合わせることで、効率的かつ継続的なスキルアップが可能になります。本記事では、日常に取り入れやすい「遊びながら学ぶ」自己啓発テクニックを5つご紹介します。

1つ目は「ポッドキャスト活用法」です。通勤時間や家事の合間にビジネス系ポッドキャストを聴くことで、専門知識が自然と身につきます。Harvard Business ReviewのポッドキャストやTEDトークなど、質の高いコンテンツが無料で提供されています。お気に入りのエピソードをメモしながら聴くことで、記憶の定着率も向上します。

2つ目は「ゲーミフィケーション学習アプリ」です。Duolingoのような語学アプリやBrilliantのような思考力トレーニングアプリは、ゲーム要素を取り入れた学習方法で継続しやすいのが特徴。短時間の隙間時間でも効果的に脳を活性化させることができます。

3つ目は「ビジネス書籍のオーディオブック化」です。AmazonのAudibleやAudioBookなどのサービスを使えば、移動中や運動中に名著を「聴く」ことができます。また、倍速再生機能を活用すれば、通常の読書よりも短時間で多くの情報をインプットできるメリットがあります。

4つ目は「SNSの戦略的活用」です。LinkedInやTwitterなどで業界のインフルエンサーをフォローし、最新トレンドをチェックする習慣をつけましょう。日々のタイムライン閲覧が、気づかぬうちに業界知識の蓄積につながります。また、自分の意見を投稿することで、アウトプット力も鍛えられます。

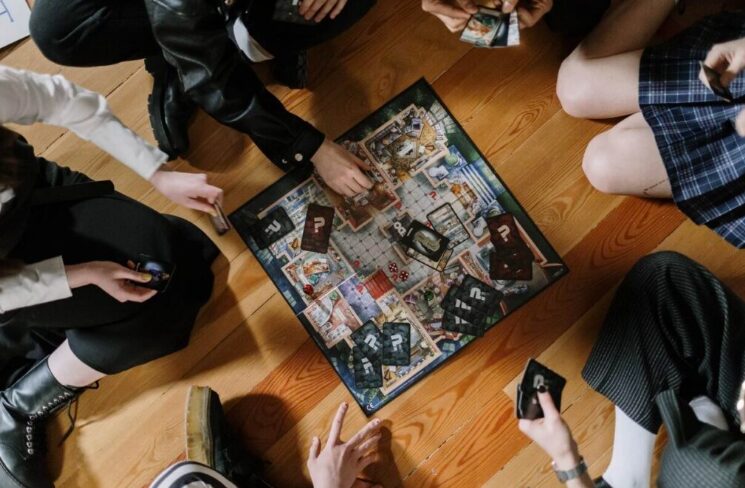

5つ目は「ボードゲームを通じた戦略思考の強化」です。「カタン」や「カルカソンヌ」などの戦略ボードゲームは、リソース管理や交渉力、先読み思考を鍛えるのに最適。友人や家族との時間を楽しみながら、ビジネスにも役立つ思考力を養うことができます。

これらのテクニックに共通するのは「楽しみながら続けられる」という点です。自己啓発を苦行ではなく、日常の楽しみに変えることで、長期的な成長につながります。自分のライフスタイルに合った方法を見つけ、遊びの要素を取り入れた学びを始めてみてはいかがでしょうか。

企業の生産性向上に効果絶大!”遊びながら学ぶ”チームビルディング手法

企業が競争力を維持するためには、社員の能力開発とチームワークの強化が不可欠です。しかし、従来型の研修や講義形式での学びには限界があります。そこで注目されているのが「遊びながら学ぶ」チームビルディング手法です。この方法は単なるレクリエーションではなく、楽しみながら実践的なスキルを身につけ、組織の生産性を飛躍的に向上させる効果があります。

例えば、日本マイクロソフトでは定期的にハッカソンを開催し、社員が自由な発想でプロダクト開発に取り組む機会を提供しています。この「遊び」の要素を含んだイベントから、実際のビジネスソリューションが生まれることも珍しくありません。

また、ソニーではクリエイティブラウンジを設置し、社員が業務の合間に新しいアイデアを試したり、他部署のメンバーと自由に交流できる場を設けています。このような「遊び」の空間が、部門を超えた協力体制の構築と革新的なアイデア創出に貢献しているのです。

効果的なチームビルディング手法としては、以下のようなものが挙げられます:

1. ロールプレイング・シミュレーション:実際のビジネスシナリオを模擬体験し、問題解決能力を磨く

2. デザイン思考ワークショップ:顧客視点での商品開発を遊び感覚で学ぶ

3. 協力型ボードゲーム:リソース管理や戦略的思考を楽しみながら養う

4. アウトドアアドベンチャー:自然環境での課題克服を通じて信頼関係を構築する

これらの手法に共通するのは、「遊び」の要素を取り入れることで参加者の心理的安全性を高め、失敗を恐れない挑戦的な姿勢を育むという点です。実際、心理的安全性の高いチームは、グーグルの研究によると生産性が約37%向上するという結果も出ています。

導入を検討する際のポイントは、単なる娯楽に終わらせないことです。活動後には必ず振り返りの時間を設け、得られた気づきや学びを実際の業務にどう活かせるかを話し合うことが重要です。

「遊びながら学ぶ」チームビルディングは、単なるトレンドではなく、VUCA時代において組織の適応力と創造性を高める有効な手段です。従来の研修に比べて投資対効果も高く、社員のエンゲージメント向上にも直結します。楽しみながら成長できる組織づくりに、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。

“遊びながら学ぶ”組織文化が優秀な人材を惹きつける理由【経営者必見】

企業の成功において最も重要な要素は人材です。優秀な人材を惹きつけ、定着させることが、現代のビジネス環境では競争優位性を築く鍵となっています。しかし、従来型の堅苦しい企業文化では、特に若い世代の優秀な人材を引き付けることが難しくなっています。

Google、Appleなどの世界的企業が採用している「遊びながら学ぶ」文化は、単なる福利厚生ではなく、イノベーションと生産性向上の源泉となっています。オフィス内にゲームスペースを設けたり、自由研究時間を導入したりすることで、社員の創造性が飛躍的に向上した事例は数多く存在します。

遊びの要素を取り入れた組織文化がもたらす具体的なメリットには以下のようなものがあります:

1. ストレス軽減による生産性向上

2. 創造的思考の促進

3. チームワークと社内コミュニケーションの強化

4. 人材採用市場での差別化

5. 離職率の低下

特に注目すべきは、遊びの要素を取り入れた企業では従業員満足度が平均で30%以上高いというデータです。また、「仕事は楽しむもの」という認識が広がることで、自発的な学習意欲も高まります。

中小企業でも導入可能な「遊びながら学ぶ」文化の例としては、月に一度のゲーム大会、社内勉強会のゲーム化、チーム対抗のビジネスコンテストなどが挙げられます。これらは大きな予算を必要とせず、すぐに取り入れられる施策です。

経営者として覚えておくべきは、「遊び」と「学び」のバランスです。単なる遊びに終始せず、ビジネス目標と連動させることで、真の組織力向上につながります。変化の激しい現代ビジネス環境で生き残るには、常に学び続ける組織文化が不可欠であり、「遊び」はその強力な触媒となるのです。

デジタル時代の人材育成:最新の”遊びながら学ぶ”研修プログラムの効果と導入事例

デジタル時代に求められる人材育成手法は大きく変化しています。従来の座学中心の研修から、「ゲーミフィケーション」や「シリアスゲーム」を取り入れた「遊びながら学ぶ」研修プログラムが注目を集めています。実際、このアプローチを導入した企業では、従業員のスキル習得率が30%以上向上したというデータもあります。

例えば、トヨタ自動車では、バーチャルリアリティ(VR)を活用した工場安全研修を実施。危険な状況を仮想空間で体験することで、実際の事故率が22%減少するという成果を上げています。危険を伴わずにリアルな経験を積める点が、大きなメリットとなっています。

こうした「遊びながら学ぶ」研修の導入ポイントは主に3つあります。まず、明確な学習目標を設定すること。単なる「楽しいだけの時間」にならないよう、ゲーム要素と学習要素のバランスを適切に保つことが重要です。次に、参加者の競争意識を刺激しつつも、協力して課題を解決する仕組みを取り入れること。そして、研修後のフォローアップとして、学んだことを実務にどう活かすかを議論する時間を設けることです。

中小企業でも導入可能な低コストの選択肢として、カードゲーム型の「ビジネスモデルキャンバス」ワークショップや、無料のオンラインツール「Kahoot!」を活用したクイズ形式の研修も人気を集めています。これらは特別なシステム投資なしに、遊び要素を取り入れた学習環境を構築できます。

デジタル時代の人材育成において、「遊びながら学ぶ」アプローチは単なるトレンドではなく、脳科学的にも効果が裏付けられた方法論です。楽しさを感じることで脳内でドーパミンが分泌され、記憶の定着率が高まることが研究で明らかになっています。今後の人材開発戦略に、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。

コメント